keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS

ZurückKünstlerInnen

- Mit

Information

Mitte März wurde unsere Gesellschaft und mit ihr die Parameter unseres alltäglichen Lebens von einem Tag auf den anderen vor große, bisher ungekannte Herausforderungen gestellt.

Die Kulturabteilung des Landes Niederösterreich wie viele andere Institutionen im Kulturbereich versuchte diese Situation positiv zu nutzen, aus diesem Moment heraus alternative Konzepte unter neuen Rahmenbedingungen zu entwickeln und Raum zur künstlerischen Reflektion zu schaffen. In diesem Kontext wurde das Projekt „keep in contact – Kultur Niederösterreich FREI HAUS“ entwickelt, zu dem Kunstschaffende aus allen Kulturbereichen eingeladen wurden, produktiv und reflexiv mit dieser Zeit und den neuen Begebenheiten, daraus entstehenden Fragen und Gedanken umzugehen.

Da der öffentliche Raum während dieser Tage nicht mehr als Ort unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens wahrgenommen werden konnte, sondern man aufgefordert war, auf Distanz zu ihm zu gehen, hat Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich unter dem Titel „Private Views – Kunst im öffentlichen Raum Revisited“ rund 20 Künstler*innen, Theoretiker*innen, Kurator*innen, Architekt*innen, Schriftsteller*innen, Musiker*innen eingeladen, im Archiv unserer Homepage zu stöbern und aus den rund 300 bestehenden Arbeiten im öffentlichen Raum ein Projekt auszuwählen, das ihnen von ihrem persönlichen Standpunkt ausgehend Anknüpfungspunkte für Gedanken, künstlerische Reaktionen und Reflexionen bietet, um eine visuelle, literarische, kunsttheoretische, musikalische Brücke vom privaten in den öffentlichen Raum zu schlagen. Es wurden darüber hinaus Architekt*innen und Architekturtheoretiker*innen gebeten, ihre Einschätzungen und aktuellen Überlegungen zum öffentlichen Raum, zu architektonischen und zu städtebaulichen Fragestellungen in dieser besonderen Zeit mit uns zu teilen – welche Auswirkungen haben die aktuellen Entwicklungen in der Betrachtung von Klima, Ressourcen und Konsumverhalten sowie Überwachung, Digitalisierung und Abgrenzung auf architektonische Planungen? Welche Chancen eröffnen sich im Umgang z.B. mit Versiegelung, grüne Infrastruktur und CO2 Steuer? Inwiefern kommt es zu einer Neubewertung von öffentlichen und privaten Räumen?

Wir freuen uns sehr über diese vielseitigen Blicke auf und Auseinandersetzungen mit dem öffentlichen Raum, der Kunst und Architektur, die uns zu bestehenden Arbeiten neue Betrachtungsweisen liefern und spannende Anreize für weiterführende Überlegungen bieten.

Beiträge

Iris Andraschek, Hubert Lobnig

DISTANZSCHLANGE

Am 30. Oktober 2016 renovierten wir unsere Arbeit „Die Baubesprechung“, auf einer Verkehrsinsel . Sie besteht aus einer kleinen Gruppe von Personen, die ihre Köpfe zusammenstecken, um ein historisches Bauprojekt zu besprechen - der damals zukünftigen Donaubrücke bei Hainburg, die zwischen 1969 und 1973 erbaut wurde. Die Farbe war aus nicht erklärbarer Ursache von den Betonfiguren abgeblättert.

Worte wie social distancing, Sicherheitsabstand, räumliche Trennung, Mund - Nasen - Schutz, Sicherheitsmasken, Distanzschlange, Corona Frisur, Spuckschutzscheibe haben wir natürlich damals noch nicht gekannt. Wer wurde in der Situation vor wem geschützt?

Die Skulptur selbst ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung von sozialen und hierarchischen Konstellationen. Ein Politiker steht mit Konstrukteuren, Organisator*innen und Bürokraten in einem Kreis zusammen. Eine öffentliche Konstellation. Distanz und Nähe. Privatheit, Geheimnis und öffentlichem Interesse.

Alexandra Berlinger

I did it my world

Als ich mir die Projekte von Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich wieder und wieder durchsah, habe ich versucht die Arbeiten in verschiedene Kategorien einzuteilen. Eine Kategorie war: auffallende versus subtile Arbeiten oder ortsbezogen versus unauffällig ortsbezogen. Welche Arbeiten fügen sich in ein Gefüge ein und welche dominieren. Besonders interessiert haben mich Arbeiten, die mehr oder weniger mitten in einer Landschaft positioniert sind und wie sie „funktionieren“. Die zwei Arbeiten, die zu „Land um Laa“ entstanden sind, ein runder Leuchtkörper gleich einer Straßenlaterne von Isa Genzken und eine auf einem Feld liegende rosa Skulptur „Warum ist etwas und nicht nichts“ von Franz West (welche sich zur Zeit nicht am ursprünglichen Standort befindet) sind ein Paradebeispiel dafür. An dem einen könnte man vielleicht vorbeigehen, das andere könnte auffälliger nicht sein.

Parallel dazu beschäftigt mich immer, zur Zeit jedoch besonders und auch in diesem Fall, wieviel Privates (Persönliches) ist zumutbar, generell und in der künstlerischen Arbeit. Und speziell im öffentlichen Raum: wen interessiert‘s? Einige Arbeiten die sich auf archäologische Funde beziehen, fand ich besonders weiterdenkwürdig (zB: Sophie Thorsen, Stefan Klampfer, Six&Petritsch). Im Zuge dieser Recherche entdeckte ich im Internet eine Info, die mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Aufgrund einer DNA-Analyse eines 10000 Jahre alten Kaugummis in Schweden konnte man jetzt feststellen, dass sie von zwei Frauen und einem Mann stammte. So kam mir die Idee zu einem Gemeinschaftskaugummi.

Daraus entstand vorliegende Arbeit von und mit family and friends too far away. Wann wenn nicht jetzt: auffallend privat.

Zu den Referenzprojekten:

Isa Genzken, Wenzersdorf bei Gnadendorf, 1997

Stefan Klampfer, Michelberg, 2014

Nicole Six & Paul Petritsch, Großmugl, 2019

Sophie Thorsen, Leiser Berge, 2007

Franz West, Stronsdorf, 1997-2017

Roman Britschgi

«Bist du bei mir»

Rhythmus und Puls beziehen sich auf die Zeit und deren Entwicklung sowie (auch) auf Ruhe und Beruhigung, der derzeitigen Alltag der Entschleunigung wird spürbar.

Etwas fehlt, etwas ist nicht da, die bewegten Objekte gehen dennoch ihrer gewohnten Tätigkeit nach – Kontrollverlust – Unsicherheit – Raum für neue Ideen – ein Widerspruch?

Das Außen wird aktiv, das Pendel hypnotisiert, Zeit und Raum verfallen in einen Tanz, der Mensch in seiner embryonalen Fröhlichkeit ...

Es ist eine Gegenposition zur Arbeit von David Moises «zweite Runde» Kunst im öffentlichen Raum in der Großgemeinde Etsdorf-Haitzendorf. Wir empfinden in seiner Arbeit Stabilität und Ordnung. Das geschlossene Holzhaus mit Veranda in der Schaukel vermittelt uns Geborgenheit und Abgeschlossenheit, Übersicht und Kontrolle.

Zum Referenzprojekt:

David Moises, Etsdorf-Haitzendorf, 2001

<iframe width="888" height="500" src="https://www.youtube.com/embed/MpOXSJ8h0w?list=PLrloa2O-eFRTv8Q1_dAz786QvycIglSD" title="Bist du bei mir - Schuhwerk (Roman Britschgi und Andreas Pranzl)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Catrin Bolt

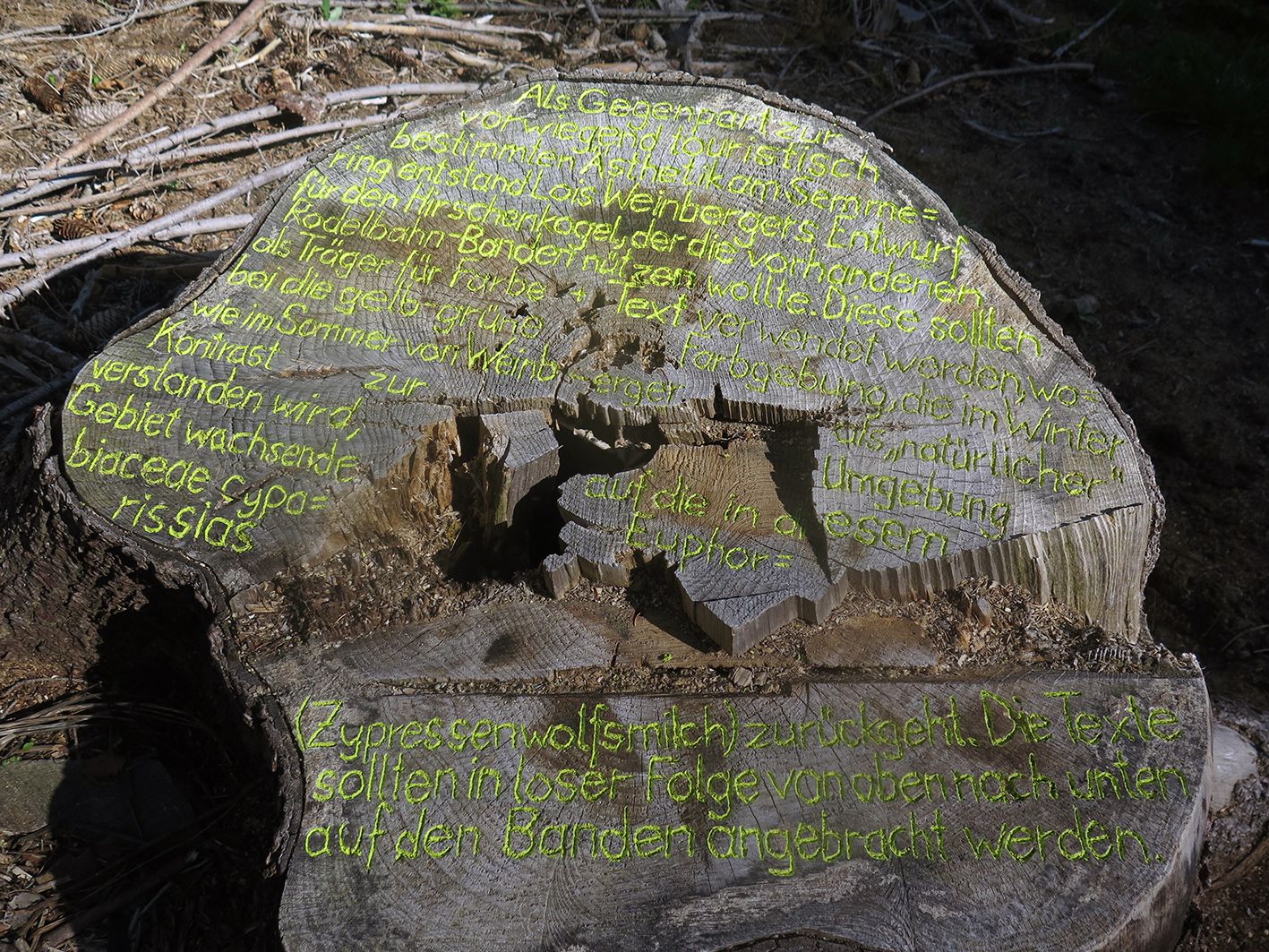

Baumstumpf

Beim Durchsehen der Projekte war mein Augenmerk speziell auf nicht-realisierte Vorschläge, da sie zwar nicht da sind, aber doch irgendwie vorhanden. Dabei fiel mir Lois Weinbergers Konzept zur Nutzung der Rodelbahn-Banden am Semmeringer Hirschenkogel auf. Diese sollten in gelb-grüner Farbe, ähnlich jener von Zypressenwolfsmilch, beschriftet werden. Dieses „unsichtbare“ Kunstwerk wollte ich in die Landschaft setzen, indem ich den offiziellen Beschreibungstext von der Homepage in die Schittfläche eines Baumstumpfes, von dem aus man gut zum Hirschenkogel sehen kann, setze. Die Buchstaben habe ich dann in den Stumpf geschnitzt und mit der im Text beschriebenen Farbe ausgemalt.

Die Suche nach dem richtigen Ort führte mich über einige Wege der Umgebung, jeweils mit Blick auf das Skigebiet, bis ich an einem Wanderweg, an dem der Wald weitläufig geschlägert wurde, sowohl viele Baumstümpfe als auch die farbgebende Zypressenwolfsmilch fand. Die Kombination von Natur, ihrer Zer-

störung und dem Nachwachsen fand ich passend zur Arbeitsweise von Lois Weinberger. Mit der Nutzung der Schnittfläche des Baumstumpfes liegt der Text auf einer Art „unnatürlichem“ Podest.

Clemens Denk

Schreibtischnase

Die Nase ist offen. Die Nase ist begehbar.

Wir gehen hinein. Die Marille blüht.

Die Nase ist belehnbar. Es ist eine Nase in St. Lorenz, unten bei der Donau, neben der Rollfähre.

Die Nase ist groß. Sie ist aus Beton.

Es ist eine Sitznase. Es ist eine Liegenase.

Es ist eine Stehnase. Es ist ein Kunstwerk.

Eine Aktionsnase im öffentlichen Raum.

Die Nase ist eine Skulptur. Die Nase ist von früher.

2014. Eine Nase ohne Nasenschutzmaske.

Es ist eine vier Meter Nase. Der Nasenboden ist betoniert. Die Donau fließt vorbei.

Es strömt nicht in die Nasenlöcher. Die Nase steht mit dem Strom. Auf dem Nasenrücken kann man gehen. Auf der Nasenspitze kann man stehen. Auf der Nasenspitze hat man Weitsicht, kann man nach Weißenkirchen rüber sehen.

Nasenrücken ist Donaurutsche. Nasenflügel sind Windschutz. Die Nase steht auf der Wiese. Ein Fisch schwimmt im Wasser.

Es ist die Wachauer Nase von der Künstlergruppe Gelatin. Wachauer Nase ist keine Habsburger Nase. Wachauer Nase ist größer. Zu groß um verloren zu gehen wie Gogols Nase.

Es ist eine Regenschutznase. Es ist eine Hochwassernase. Mit der Spitze von der Feuerwehrzille wie ein Finger in die Nasenhöhle.

Die Nase Nase sein lassen. Riechen, atmen, Rundungen schauen. Farben, Wind, Wetter, Bewegung, Umgebung, Spiegelung, Drehung. Ein Vogel singt. Ein Schiff hupt. Nasenklang. Gedämpfter Nasenhall. In den Nasenlöchern fühlt man sich wie in einem Ohr.

Wenn die Hände warm sind und die Sonne scheint, wird die Nase warm. Außen von der Seite ist die Nase ein Berg. Von vorne ist sie der halbe Kopf von Munchs Schrei.

Ist die Nase Höhlenmalerei? Die Nase ist kein Hase.

Zu Ostern war die Nase wegen Ausgangssperre allein.

Darum bringe ich, übers Internet, teilweise die Nase zu Ihnen heim. Eine Duftnote im Auftrag der Kulturabteilung Niederösterreich.

Bald können Sie die Nase wieder vollständig sehen. Es ist eine gute, alte Landschaftsnase, für die man sich auf den Weg machen muss. Das ist einen Ausflug wert. Nur vor Ort ist die Nase kein Nasenhaar.

Clemens Denk, April 2020

Zum Referenzprojekt:

Gelatin, St. Lorenz, 2014

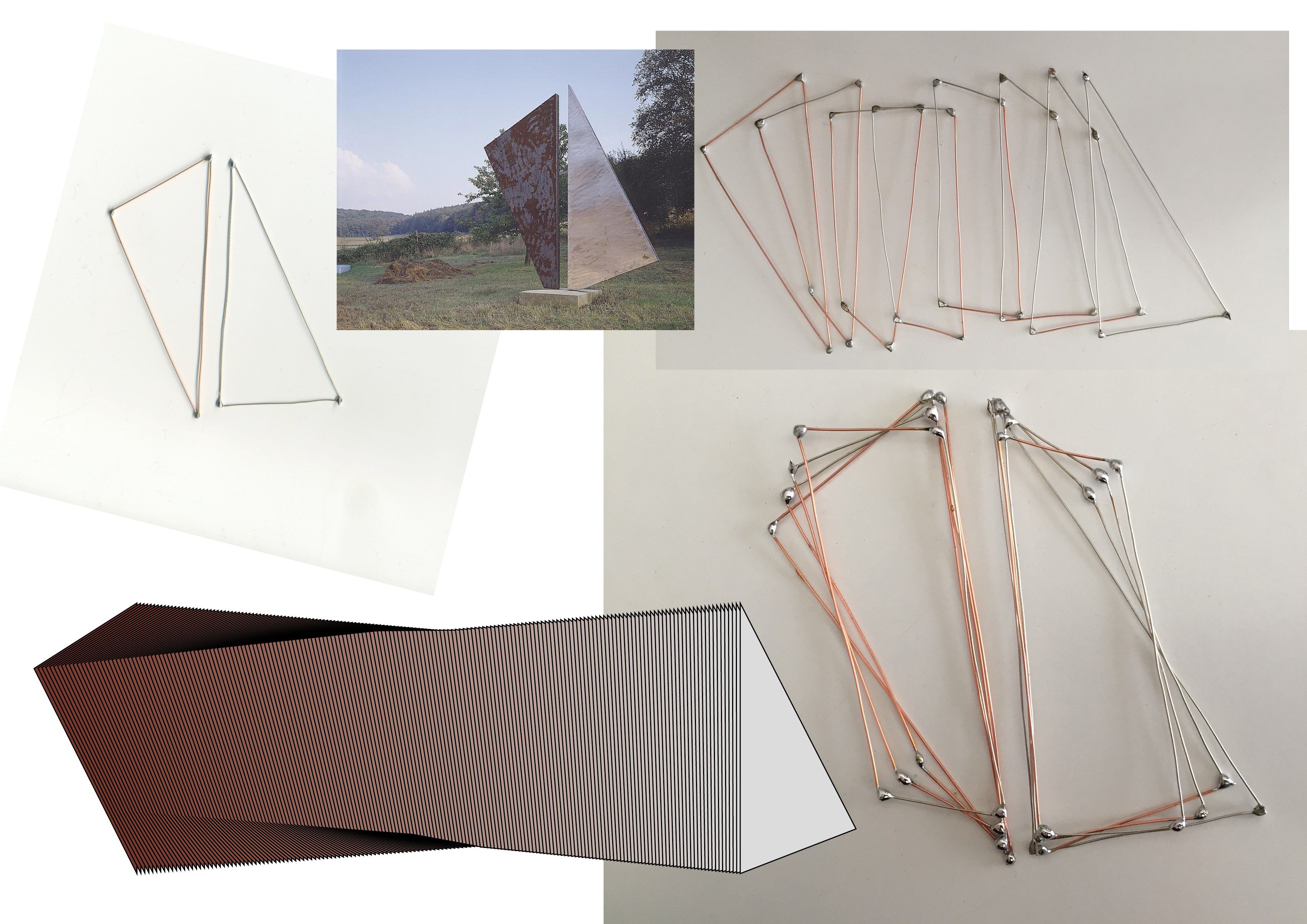

Judith Fegerl

Die Arbeit von Robert Marschall hat mich auf Grund der Materialität und auch der Form angesprochen - Stahl und Edelstahl, ein Paar mit doch sehr unterschiedlichen Eigenschaften ergeben in Marschalls Skulptur zwar durch Spalt getrennt ein Ganzes. Ich möchte mit meinem Kommentar zusätzliche Ebenen einfügen, die Dualität öffnen oder die Komplexität der Dualität zeigen: Zwischenschritte, Übergänge, Transformierung.

Zum Referenzprojekt:

Robert Marschall, Loosdorf, 1994

Karin Frank

Die Hauskatze – nach Regina Möller: Großmugls Katze

Obwohl ich dieses Projekt mit dem Kinderspielplatz nur von Fotos kenne, ist es für mich als Katzenfan mein Lieblingsprojekt. Da nun der Kindergarten samt Spielplatz geschlossen ist, hat das gezeigte Kind nun diese Hauskatze als klassisches Nachziehspielzeug zu Hause.

Zum Referenzprojekt:

Regina Möller, Großmugl, 2011

Andi Fränzl

Die Quarantänezeiten bewirkten, dass ich leicht auf mich selbst zurückgeworfen wurde. Ich nutzte diese Zeit, um durch die Gegend zu streifen, Fotos zu machen und neue Blickwinkel zu suchen.

Ich traf auch auf den einsamen „Receiver“ von Manfred Wakolbinger beim ORF Zentrum im Regierungsviertel St. Pölten.

Ich fotografierte die Skulptur von allen Seiten, überlegte ob man die eher unbeachtet wirkende Figur nicht auf den Domplatz transferieren sollte – zumindest für eine Zeit.

Ich traf die Entscheidung, zu akzeptieren, dass die Skulptur an ihrem bisherigen Standort bleiben muss. Die Lösung, die Figur zu spiegeln, empfand ich als gute Möglichkeit, die Einsamkeit zu lindern und sehr passend für diese enthaltsamen Corona Zeiten.

Manche von uns müssen sich, mehr als sonst, mit sich selbst beschäftigen.

Das Spiegelbild, ob beim Skype Meeting oder im Badezimmer, bekommt eine andere, für viele auch eine größere Bedeutung.

Der „Receiver“, das einsame Kunstwerk im an sich schon eher verwaisten Regierungsviertel, sah sich zum ersten Mal selbst – ein aufregender Moment!

„Recieving yourself“ - sich selbst empfangen, reflektieren und womöglich auch auf sich selbst reagieren.

Bei dem zweiten Bild kommen auch die anderen Bauwerke ins Spiel. Auch bei diesem gespiegelten Arrangement merkt man, dass alles plötzlich kompletter wirkt. Die Bauwerke werden eins, durch die Symmetrie wird ein stabiler, optisch sehr ansprechender Zustand hergestellt – eine Verbindung geschaffen.

Das dritte Bild: „Schrei nach Liebe“ könnte der Titel sein.

Das Schild mit den Menschen drauf bedeutet (meines Wissens nach):

„Menschen müssen sich hier versammeln - die Skulptur darf niemals alleingelassen werden!“

Zum Referenzprojekt:

Manfred Wakolbinger, St. Pölten, 2008

Agnes Fuchs

Für einen langen Moment aus der Gewohnheit gekippt

Zum Referenzprojekt:

Katrin Plavčak, Gansbach, 2018

Das Objekthafte im Realen

Nur in seltenen Fällen hat man die Möglichkeit öffentlichen Raum menschenleer zu sehen, um das Objekthafte, Modellhafte im Realen zu bemerken, das von der Wirkmacht und Beiläufigkeit der Dinge im Raum ausgeht.

Wenn Funktionen im Leerlauf sind und einer eigenen Dramaturgie zu folgen scheinen, verändert das unsere Wahrnehmung von Raum und Realität. Das ist wahrnehmbar. Ebenso verändert sich das eigene Verhalten und das der anderen Menschen zueinander im Raum. Jedenfalls sind die gewohnten Routinen unterbrochen. Welche Auswirkungen haben diese gesetzten Unterbrechungen?

Anders als angebrachte Leitsysteme, sind Flächen, Proportionen und Materialien untrennbar mit dem Raum verbunden, den sie schaffen, manchmal auch Gegenstände oder Pflanzen. Raum und Funktion werden Eines. Nicht immer muss damit korrelieren, wofür ein Raum schließlich genutzt wird.

Kunst im öffentlichen Raum ist immer eine Setzung, die als Intervention und Relation eine Auseinandersetzung provoziert. Einfach gesagt: Abweichung führt zu Wahrnehmung. Die Betrachter_innen werden dabei für einen Moment aus ihrer gewohnten Bewegung gekippt, ver-rückt, – und auf einen Gedanken gebracht, in ein Erleben versetzt.

Reales im Hybridraum

Dieser Text fällt in die Zeit des ersten Lockdown durch die Corona Pandemie. Es ist eine paradoxe Situation, jetzt öffentlichen Raum zu erkunden, über öffentlichen Raum zu schreiben, den man möglichst nicht betreten soll oder nicht betreten kann. Darin steckt aber durchaus auch Sinn: Übersprungshandlung, Beobachtung, Substitut. In einer Turbokonsumgesellschaft wie der unsrigen werden viele Dinge und Gewohnheiten schnell geändert, substituiert. Es lohnt sich nachzudenken, was das bedeutet, wenn das so ist.

Die Beiträge, die mir bei der Recherche im Archiv der Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich aufgefallen sind, geben indirekt Auskunft über das, was gerade in der momentanen Situation interessant sein könnte und welche Aspekte mich daran interessiert haben. Es kann eine Art Empfehlung für eine virtuelle Fahrt sein.

Eine Reise virtuell zu unternehmen und ausgewählte Orte oder Objekte anzusehen, ist eine gewohnte Praxis, jede Reiseplattform macht das. Es ist bei weitem virtueller und fordernder, hier von Bild zu Bild zu gehen, als – apropos Substitut – Videobesuchen- oder Konferenzen der untoten menschlichen Antlitze beizuwohnen, die weit hinter der medialen Praxis, stets alles und vor allem sich selbst professionell zu posten, hinterher hinken.

In digitalen Archiven unterwegs zu sein ist aber aus mehreren Gründen interessant, um über deren Spezifika nachzudenken. Der digitale Zugang zu den Arbeiten ermöglicht eine „hypothetische“ Annäherung. Einen Zugang durch Text, Bild und Vorstellung.

Es fällt auf: die Archivbilder wirken modellhaft und aufgeräumt. Hierin gleichen sie der momentanen realen Situation. Sie sind ein künstliches Reales, – nun noch dazu real Unzugängliches, – im medialen Hybridraum geworden.

Medial

Weder ist es die Natur, noch die Intervention, sondern es sind die Bilder, die wir aufsuchen und finden. Sie müssen sich mit anderen Bildern der Tourismuswerbung, der Land Art oder Konzeptkunst messen. Sie sind gleichzeitig das objekthaft Reale und das Künstliche, egal, ob es sich um einen Berg, ein Objekt oder ein Auto handelt.

Auch die anwesenden Menschen werden zu solchen Objekten. Andererseits hat man den Eindruck, ein Bild zu betreten, wenn man jetzt auf der fast menschenleeren Straße oder in der U Bahn Station steht.

Es sind mediale Bilder, mit denen wir überall zu tun haben und die wir schon lange und selbstverständlich als eigene Erfahrung nehmen. Vorstellung ist eine andere, aber eine nicht weniger intensive Erfahrung von Welt, als Realität, im Gegenteil, sie kann intensiver und obsessiver sein. Tatsächlich trifft dieser Tage die Ebene der Vorstellung, auch die der Ängste und Medienbilder, auf das „Nicht Sichtbare“ und macht die Objekthaftigkeit der nun entrückten Dingwelt, und damit den Fetisch unserer konsumorientierten Lebenswelt, deutlich.

Objekte im informationstechnologischen Anthropozän

Nur scheinbar hat das Öffentliche erst jetzt und nun mit voller Wucht und ohne Widerrede in den privaten Zeit-/Raum einbrechen können. Die Veröffentlichung unangenehmer Wohnzimmer- und Nasenlochperspektiven am Bildschirm führt uns den virulent gewordenen Ausnahmezustand vor Augen. Aber wir haben doch schon längst unsere Privatheit mit der Welt im Netz geteilt, bis in kleinste Einzelheiten und uns als Daten in den Clouds und Datenspeichern aufgehoben, haben uns dabei verrechnet und uns beinahe um unsere Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit gebracht. Wir haben uns als Rohstoff zur Verfügung gestellt, auch für die Maschinerien der Aufmerksamkeit, und wir tun das weiter so.

Schrödingers Katze ist aus dem Sack. Sie ist in den öffentlichen Raum und in unsere Wohnzimmern gleichzeitig gekommen, wo sie/wir den Lagerfeuer-Fernseher in umgekehrter Weise als Sender und Siri als Spionagestation installiert hat/haben. (Flusser, V.) Sie hat unsere Schreibtische veröffentlicht, unsere Zeitkapseln gekapert, nicht, weil wir auf diese Weise unsere Arbeit fortsetzen dürfen und können, sondern weil wir nicht beachten, was es bedeutet, gegenüber dem „Gegenüber“ sowohl präsent, als auch nicht präsent zu sein, – in einem Raum, der ein Hybridraum geworden ist.

Der reale öffentliche Raum

Der reale öffentliche Raum hat sich durch die Pandemie verändert. Nicht die Objekte, nicht die Flächen, Begrenzungen oder Abstände, nicht die Überdachungen und Wege, die ihn öffnen oder schließen, haben sich verändert, sondern die Funktion ist eine andere geworden. Nicht die Nutzung steht mehr im Vordergrund, sondern der Abstand.

Dadurch kommt es zu einer Neuvermessung, einer Umdeutung: Ist der Raum weit, ist er gesperrt oder nur unzugänglich, weil man ihn in Ermangelung eines Fahrzeugs nicht erreichen kann? Wir sind umgeben von neuen semantischen und gleichzeitig realen Eintragungen. Losgelöst von der täglichen Routine, sind die Leuchten und Ampeln, die Eingänge und Aufzüge als Objekte, deren Dramaturgie von der Funktion entkoppelt ist, ein Ballet méchanique ohne Menschen.

Manchmal im Sommer, nachmittags, stellt sich auch in Niederösterreich dieselbe Zeitlosigkeit wie die Leere einer Siesta ein, die nicht mit derselben mediterranen, sondern einer anderen, ähnlichen Anmut manche Plätze und Fassaden zwischen Schlaf und Abwesenheit ruhen lässt. In Stillstand versetzt.

Auch im Realen wirken Straßenleuchten, Mobiliar und Schilder, Durchgänge und sogar Pflanzen wie Objekte, die den Raum bewohnen. Es entsteht beinahe ein Vexierbild. Die Bewohner, die Passanten werden zu anonymen Maskenträgern, vereinzelten Akteurinnen, anonymisiert, ohne ein Verweilen, ohne sich dynamisch zu Clustern zu verdichten, um dann wieder durch Raumschleusen geleitet weiterzutreiben. Ist es nicht dieselbe Stadt, derselbe Platz? Im öffentlichen Raum vermittelt sich ein seltsames Gefühl verkehrter Verhältnisse. Aus gutem Grund ist der menschenleere öffentliche Raum unheimlich.

Surreal / über der Realität liegend

Reale Surrealität findet statt, einerseits als eine der Realität übergestülpte Realität, andererseits, und das entspricht auch der Gefühlslage in diesem Zustand der Ausnahme, zwischen nicht Sichtbarem, den nur vorgestellten, assoziierten Bildern und Worten und Maßnahmen innerhalb eines Bedrohungsszenarios.

Die Abweichung von der Normalität ist real und eben nicht vor-gestellt. In der Normalität steckt die Norm, ebenso wie in der Künstlichkeit das Reale. Die Realität weicht manchmal befremdend von der gewohnten Norm ab. Man kann diese Abweichung auch als Intervention im öffentlichen Raum verstehen und den öffentlichen Raum als Bühne.

Performativ

Partizipation im Stillstand

Es entsteht eine Dynamik, die das Bild des öffentlichen Raums prägt. Masken, Abstand, Leerlauf, Autos, aber wenige. Der öffentliche Raum ist interessant geworden und ein Begehren ist entstanden, ihn zu betreten, und das mit anderen. Dieses Begehren kann rein visuell sein oder eines nach Bewegung. Spaziergänger, – viele nachmittags am Wochenende, – Radfahrer, Jogger, Roller gleiten über den Beton: Draußen sein, um zu zeigen, dass man drinnen ist im Raum. Wer Auto hat und Hund, dessen Raum ist grösser. Attribute erweitern den Bewegungsradius des eigenen Körpers, sind Mobilitätsvorsprung.

Doch auch der „Prepper“ ist stets vorbereitet. „The winner takes it all“, – In einer neoliberalen Gesellschaft hat Vereinzelung längst stattgefunden. Wir werden sehen, wie es weitergeht.

Markus Hiesleitner

Robert Jelinek

Bleibt arbeitsam und unterirdisch.

Es war eines der ersten beauftragten künstlerischen Werke im öffentlichen Raum in Niederösterreich, welches 1995 geradezu als Vorzeigebeispiel auch für Aufsehen sorgte. Unter dem Titel „Entdeckung der Korridore“, oder besser bekannt als „Paasdorfer Autobahn“, ließ das Künstlerehepaar PRINZGAU/podgorschek eine fiktive Ausgrabungsstätte errichten, die vorgibt, ein Stück Autobahn als Relikt unserer Kultur entdeckt zu haben. Die Installation ist ein kurzes Stück Autobahnstrecke, 6 x 35 x 4 m, ein Ausschnitt im Maßstab 1:1 in Ö-Norm nachgebaut. Es ist ein Autobahn-Teilstück wie unzählige andere auch, das unscheinbar inmitten der Felder von Paasdorf bei Mistelbach in einer Tiefe von über 2 Metern errichtet wurde. In der Mitte die Leitschienen, links und rechts davon zwei Fahrbahnen und ein Pannenstreifen. Das Werk ist gerade sechs Meter lang und so im Ackerboden versenkt. Das Autobahn-Teilstück ist eine Anspielung auf eine geplante Autobahn (Wien-Tschechoslowakei) durch das Weinviertel aus der NS-Zeit, die hier vorbeiführen sollte. Die heute als Nordautobahn A5 bezeichnete Strecke war zum Zeitpunkt der Errichtung des Projektes noch nicht bekannt, diese wurde erst 2009 eröffnet. So bleibt das bis heute gut in der Landschaft versteckte Werk zeitlos und gehört zu

den wenigen künstlerischen Arbeiten im öffentlichen Raum, die gerade über Dauer ohne Pflege, Wartung oder Restaurierung durch natürliche Verwitterung ihre Grundidee entfalten.

Damals frisch errichtet hätte man meinen können, Archäologen hätten es eben erst entdeckt. Heute wuchert die Natur darin, Pflanzen sprengen den Asphalt. „Entdeckung der Korridore“ gehört zu jenen Land-Art Projekten, bei denen durch Korrektur der Natur sich Kunst im Laufe der Zeit präzisiert. Hier wurde ein Verkehrssystem fragmentarisch freigelegt, das unsere Zivilisation immer noch prägt wie kein anderes und ohne Nutzung langsam wieder von der Natur einverleibt wird. Es geht aber nicht nur um die Autobahn allein. Die Fundstätte dient als inspirierendes Zeugnis unserer einstigen technischen Errungenschaften der Mobilität und der damit verbundenen kulturellen Querverbindungen. Denn obgleich wir uns auf einem inszenierten Straßenteil wie einer Autobahngrube von Paasdorf oder oberhalb auf einer Hauptstraße bewegen, wird hier klar der Blick auf neue Beziehungen thematisiert: Auf die technische und geistige Mobilität unserer Zeit, in der es gilt, heute neue Querverbindungen, Stränge, Korridore, Brücken und Knotenpunkte zu bauen, bei Bedarf auch unterirdisch.

Zum Referenzprojekt:

PRINZGAU/podgorschek, Paasdorf, 1995

Elke Krasny

In Sorge. Von viralen Zeiten und (post-)pandemischen Zukünften

Franziska Leeb

Mehr Kunst im Wohnbau, bitte!

Wenn ein Virus dazu zwingt, zu Hause zu bleiben und die Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung limitiert sind, erfährt das gute alte Spazierengehen ohne Ziel wieder eine Renaissance. Kein Spielplatz, kein Museum steht zum Zeitvertreib offen, um zwischendurch ohne viel Aufwand an die frische Luft zu kommen, schlendern wir also durch die Stadt. Das ist zunächst unglaublich fad für einen Elfjährigen, der dann allerdings von sich aus beginnt, aus der Not eine Tugend zu machen und mangels anderer Ablenkungen und Attraktionen das Stadtbild kommentiert. Wir „lesen“ Fassaden, lästern über Scheußlichkeiten und es tauchen viele Fragen auf. Zum Beispiel jene, wer entscheidet, ob ein Wohnhaus mit einem Kunstwerk ausgestattet wird und ob Kunst dann kommt, wenn es der Architektur an Schönheit mangelt. Den Anlass für die Frage bieten Gemeindebauten aus den 1950er-Jahren. Denn sie sähen zwar – im Vergleich zu den Häusern aus der Gründerzeit oder der Zwischenkriegszeit – ärmlich aus, befindet das Kind, aber „es gäbe wenigstens überall Kunst“, was bei den meisten neuen Wohnhäusern nicht mehr so sei. In der Neustiftgasse entdecken wir zum Beispiel ein Fassadenmosaik, auf dem wir von Schiffen über die Eisenbahn bis hin zu Flugzeugen verschiedene Transportmittel und Menschen unterschiedlicher Hautfarben erkennen. Leicht ist dechiffrierbar, dass es sich um eine Darstellung von weltweiten Verflechtungen handeln muss, eine schlichte Veranschaulichung der Globalisierung aus einer Zeit, als der Begriff noch nicht in aller Munde war, als Phänomen aber bereits seit einem Jahrhundert vorhanden war und die Welt verändert. „Welthandel“ ist der Titel des Fassadenbilds von Josef Stoitzner-Millinger aus dem Jahr 1956 finden wir zu Hause heraus und hören parallel dazu in den Nachrichten, wie sehr Covid-19 den globalen Handel derzeit ins Wanken bringt. Ein Stück weiter, aus der gleichen Zeit, ein Fassadenmosaik von Walter Behrens „Das Zelt des Kara Mustapha“. Das ist zwar nie dort gestanden, aber gibt Anlass sich zu erinnern, was man in der Volksschule über die Zeit der Osmanenkriege gelernt hat. Und so geht es weiter durch den Bezirk und sein Freilichtmuseum an den Wänden der Wohnbauten. (...)

Der ganze Text ist hier nachzulesen ...

Zu den Referenzprojekten:

Barbara Holub, Krems-Weinzierl, 1994

Karl-Heinz Klopf, Hollabrunn, 1994-2014

Susanne Neuburger

Von Münster nach Wenzersdorf

Mitte der 1990er-Jahre hatte die Kunst im öffentlichen Raum in Praxis und Theorie ihren Zenit erreicht, als sich zwar kritische Stimmen mehrten, dennoch neue Programme gegründet und bestehende weiterentwickelt wurden. Zusätzlich erschienen zahlreiche Publikationen, die sich mit dem Status des Öffentlichen beschäftigten und Kriterien wie „Ortsbezogenheit“ diskutierten. Von der Kunst wurde gefordert, sich in gesellschaftliche Abläufe einzubringen respektive historische und sozialkritische Themen aufzunehmen, um nicht im Mainstream von Stadtentwicklungen unterzugehen. Der zusehenden Kommerzialisierung von Stadträumen drohte eine Vereinnahmung der Kunst als Dienstleistung, was die stetige Frage aufwarf, inwieweit eine interventionistische Kunstpraxis überhaupt noch wirksam sein konnte. (...)

Der ganze Text ist hier nachzulesen ...

Zum Referenzprojekt:

Isa Genzken, Wenzersdorf bei Gnadendorf, 1997

Susanne Schuda

Ödnis, Ratlosigkeit und Neugier

Dauer: 01:57 min

Ich wollte mich in dieser Arbeit meiner subjektiven Bedeutungsgebung von Kunst im öffentlichen Raum annähern. Die Kunst, die in das gewohnte Bild der Umwelt eingreift, die irritiert, Gesellschaft und Subjekt in Frage stellt. Für Menschen die die Kunst nicht suchen, sie aber in einem Moment ihres Lebens finden / bzw. von ihr gefunden werden. Die sich als Kinder, Jugendliche oder auch als Erwachsene als nicht passend empfinden, die nach einem Echo für ihre inneren Vorgänge suchen, aber nicht wissen wo. Und plötzlich steht da was im Feld, an einer Kreuzung und signalisiert: „Ja, es gibt Dich. Und deine Welt“.

Anton Stöger

Jetzt ist es bei uns angekommen, das Corona Virus oder wie die Experten sagen Covid-19 und wir haben geglaubt so etwas kann uns nicht passieren. Unser grenzenloses Vertrauen in Politik, Technik und Medizin wiegte uns in einen seligen Schlummer und wenn irgendwo in Afrika das Ebola Virus wütete, so schien uns das abstrakt und in unendlicher Ferne. Dabei ist jede Destination dieser Welt binnen eines Tages erreichbar und wie im 16. Jahrhundert mit Segelschiffen die Pest von Asien nach Europa kam, so kann heute jedes moderne Flugzeug mit seinen Insassen jede beliebige Infektion über die ganze Welt verstreuen.

Aber kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Projektes: „Private Views - Kunst im öffentlichen Raum Revisited“. Wenn im Mittelalter irgendwo eine Seuche ausbrach, versuchte man es zuerst mit Beten, wenn das nichts nützte, gelobte man etwas monumentales, künstlerisch anspruchsvolles zu errichten z. B. eine Pestsäule und diese in den öffentlichen Raum zu stellen. Das heißt, dass man schon damals Kunst, die zu dieser Zeit in der Regel nur dem Adel und dem Klerus vorbehalten war, in den öffentlichen Raum stellte und so, mit einer Botschaft versehen, der Allgemeinheit zugänglich machte. Dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt zeigt die Kleindenkmaldatenbank der KULTUR.REGION.NÖ www.marterl.at wo bisher 150 solcher Kunstwerke erfasst sind. (...)

Der ganze Text ist hier nachzulesen ...

Lisa Truttmann

GRUNDMATERIAL

2020

Video, 10 min.

Revisiting Gerda Lampalzers Medieninstallation

TRANSLATION, 2003

Zum Referenzprojekt:

Gerda Lampalzer, Krems-Stein, 2003-2018

Erwin Uhrmann

Erdnahe Monde (Essay)

I (Ich / Ausgangspunkt)

In meiner Kindheit besaßen meine Eltern ein Ferienhaus im Waldviertel. Es befand sich auf einem Hügel, ein Stück abseits eines Sechshundert-Seelen-Dorfes auf siebenhundertvierzig Metern Seehöhe, und war nur über eine kurze Zufahrtsstraße an die Zivilisation angeschlossen. Das Haus war in einen ansteigenden Hügel hineingebaut, dessen Sohle sich etwa zweihundert Meter unterhalb, am Fuß einer steilen Wiese, und dessen Kuppe sich etwa einhundert Meter oberhalb, in einem Waldstück, befand. Auf der Wiese lernte ich als Kind Schifahren. Weil es keinen Lift gab, mussten meine Cousins und ich nach jeder Abfahrt seitlängs den Hügel hinauftreten.

Vor dem unteren Teil des Hauses befand sich eine asphaltierte Fläche, ein Park- und Wendeplatz, auf dem man Acht geben musste, nicht in die in den Boden versenkte Abdeckung der Sickergrube zu stolpern und sich die Knöchel zu verstauchen. Von der Terrasse im ersten Stock aus konnte man bis in das Alpenvorland sehen, über ein paar tiefe Schluchten und dichte, weitläufige Wälder hinweg. Vor dem Haus gab es nichts, das die Sicht trübte, nur auf der Seite, die dem Dorf zugewandt war, tarnte ein hoher, an Blättern reicher Baum den Großteil der Fassade. Im Wald dahinter lagen einige große Felsblöcke, die „Restlinge“ genannt werden. Eine Steinformation bildete ein Vordach, unter das ich mich setzen konnte, während nebenbei ein Lagerfeuer brannte. Obwohl ich als Kind kein großes Interesse an Karl May hatte, spielte ich dort mit meinen Cousins oft Winnetou und Old Shatterhand. So sehr ich die Zeit in diesem Haus jedes Mal herbeisehnte, fürchtete ich mich vor der tiefen Dunkelheit in den Nächten. Außer der gelegentlichen Störung durch ein Paar Autoscheinwerfer im Dorf gab diese Dunkelheit den Blick auf ein gigantisches Spektakel frei, den Sternenhimmel in all seinen Facetten, mit dem nebligen Band der Milchstraße, den Konstellationen der Himmelskörper vom Kleinen Bären bis zum Großen Wagen und natürlich einen gestochen scharfen Blick auf den Mond. (...)

Der ganze Text ist hier nachzulesen ...

Zum Referenzprojekt:

Herbert Golser, Schönberg am Kamp, 2013

Bauchplan

Eine kleine Geschichte zur Straße ...

... oder wie die Straßen zu Parks wurden

Straßen hatten in den letzten Jahrhunderten und selbst Jahrtausenden eine wandelnde Bedeutung. Nie waren sie bedeutungslos sondern spiegelten immer Machtverhältnisse wider, ungeachtet ob von militärstrategischer Überlegenheit oder gesellschaftspolitischen Überzeugungen dominiert.

Befeuert von der aktuellen Krise um den weltweit kursierenden Coronavirus stehen die Straßen heute im Mittelpunkt eines Interessensmachtkampfes. Der Ruf nach einer gerechteren Platzverteilung ist dringlicher denn je und zieht eine wichtige Debatte vor, die schon längst überfällig war. Dabei wird oft übersehen, dass von einer Umverteilung, wie bauchplan ).( sie im Plädoyer „Straßen als Park“ vorsieht, alle Akteurinnen und Akteure des urbanen Lebens ganzheitlich profitieren würden. Es geht hier vielmehr um einen Wandel des gesamten Stadtraums in einen nutzerfreundlichen und nachbarschaftlich gestärkten Raum, wo Nahversorgung, Wohnqualität und Naherholung ineinander verwoben sind, sich gegenseitig stützen und bedingen. In einer zunehmend verdichteten Stadt

sind Straßen wertvolle und demokratische Freiräume, sowie Orte, an denen Gesellschaft sichtbar werden und sich entfalten kann. Ihrer unabdingbaren sozialen Funktion und dem großen Versprechen für ein Mehr an Lebensqualität wegen müssen Straßen als letzter verhandelbarer Raum neu gedacht werden. Willkommen in 2020.

Die ganze Geschichte ist hier nachzulesen ...

Wojciech Czaja

Interview

Don’t think cheap, think cheaper!

André Renko, Vorstand des österreichischen Wohnbauträgers SOZIA, hat den sozialen Wohnbau nach der Corona-Krise vor zehn Jahren revolutioniert und spaltet seitdem die Gemüter. Die einen preisen Renkos europaweit patentiertes Wohnmodell als utopische Lösung aller Wohnfragen, die anderen sehen darin den ersten Schritt in eine horrende Dystopie. Was ist dran am Wohnkonzept 2030? Ein fiktives Gespräch aus der Zukunft.

Herr Renko, vor wenigen Tagen haben Sie mit einer Presseaussendung die halbe Welt überrascht und Ihre Aktionäre zum Teil vor den Kopf gestoßen. Was ist passiert?

Renko: Ich habe mir mit dieser Entscheidung nicht leicht getan, aber es war kein Hops von heute auf morgen, sondern Resultat eines zehn Jahre langen Prozesses. Ich glaube nicht, dass die Inhalte unserer Presseaussendung für irgendjemanden, der sich im letzten Jahrzehnt ernsthaft mit der europäischen Wirtschaftslage befasst hat, überraschend waren.

Können Sie diesen Gedanken ein wenig ausführen?

Renko: Nach Corona 2020 ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Das bezieht sich nicht nur auf die Luftfahrt, nicht nur auf den Tourismus und nicht nur auf den globalen Waren- und Medikamentenhandel. Mit der Corona-Krise vor zehn Jahren hat sich das Konsumverhalten der Menschen grundlegend verändert. Obwohl sich die Bruttoinlandsprodukte in Europa nach einigen Jahren wieder weitestgehend stabilisiert haben, ist die Kaufkraft insgesamt gesunken. Besonders betroffen davon war und ist der Prime-Sektor. Ich habe noch nie die Hilfe der Politik benötigt, und ich wollte sie auch diesmal nicht in Anspruch nehmen. Daher habe ich meine Schlüsse aus der Post-Corona-Zeit gezogen und entschieden, mich von unseren Premium-Töchtern zu trennen und mich insgesamt aus dem Luxury-Segment zurückzuziehen.

Das ganze Interview ist hier nachzulesen ...

Christian Fröhlich

Zero. Dark. Dirty.

Wir leben in dunklen Zeiten, aber das ist nichts Neues. “Es besteht kein

Zweifel, dass der Fluch auf uns gefallen ist... Wir bewegen uns von einer

Krise zur nächsten. Wir erleiden eine Störung und einen Schock nach dem

anderen.” Nun stammt diese Aussage nicht aus einem Tweet eines aktuel-

len Präsidenten oder eines Kanzlers, der die Krise liebt, weil sich dann die

Herde ängstlich um ihn schart, sondern bezieht sich auf einen unbekann-

ten britischen Diplomaten, der 1936 von einem angeblichen chinesischen

Fluch wusste, den man seinem Feind wünschte: “May you live in interes-

ting times”. Für wahr: Mögen wir in interessanten Zeiten leben. Nicht nur

die Kunstbiennale in Venedig hat Gefallen daran gefunden und es zu ihrem

Leitmotto gemacht, sondern unser aller langweiliges Leben im Wohlstand

scheint zusehends immer interessanter zu werden — und zwar schon seit

längerer Zeit: Immobilienkrise, Bankenkrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise

und jetzt: DAS. (...)

Der ganze Text ist hier nachzulesen ...

Renate Hammer

Wir haben uns während der Zeit des Lock Downs zu einer Videokonferenz versammelt, um über die unmittelbaren Auswirkungen und Folgen der COVID-19 Pandemie auf uns und unsere Arbeit zu sprechen. Das Ergebnis ist ein diskursiver Rundgang durch eine virtuelle Ausstellung von Objekten, Gegenständen und anderen Informationsträgern, die für uns symbolisch für die großen Themen unserer Zeit und im speziellen unsere Arbeit stehen. Wir haben 13 dieser Gegenstände ausgewählt und auf einer Seite dargestellt. Diese sind jeweils mit einem kurzen Video unserer Konversation zur jeweiligen Thematik hinterlegt.

Unter den links aufgelisteten Begriffen können Sie in den Austausch zu den Objekten hineinhören.

Susi Jirkoff, Julia Lindenthal

..., in dem alles miteinander verbunden ist /

Was ist jetzt ANDERS?

Weniger Menschen treffen. Weniger Konsum. Weniger Bewegung. Weniger Reisen. Kaum Aufenthalt im öffentlichen Raum. Veränderte Begrüssungsrituale. Veränderte "meetings". Für manche, die Arbeit zu arbeiten, zu lernen. Was wird bleiben, was wird sich ändern? (...)

Der ganze Text ist hier nachzulesen ...

Florian Sammer

HOME BODY - Das Ende meines Wohnzimmers

Die Covid-19 Krise drängt uns ins Innere. Indem der öffentliche Raum zur Gefahrenzone erklärt wird, muss die eigene Behausung nun einfach alles übernehmen. Wir sind gezwungen alle Aktivitäten zuhause auszutragen ...oder sagen wir besser auszufechten, denn einiges erscheint zu Hause erstaunlich unbequem und das gerade dort, wo es bekanntlich so hygge sein sollte, wo das Bequeme und Geborgene einen Wohnpakt schließen. Im Idealfall versteht sich. Für jemanden, der die Stadt wie ein Wohnzimmer verwendet und für den das Zuhause zuerst einmal eine Adresse ist, wo die wenigen Briefe landen und wo das eigene Bett als Wohnortbestimmung eigentlich genügt, fühlt sich diese Zeit an, wie ein zu viel zu langes Treffen mit einem flüchtigen Bekannten, mit dem man sich noch nie so lange unterhalten musste.

In der Quarantäne ist es jedoch sehr beruhigend zu erkennen, dass man - ohne es vorher zu wissen - genau für diesen Notfall vorgesorgt hat. Wie ein schlummernder Schutzbunker kann meine Wohnung nun alle ihre Trümpfe ausspielen und mir beweisen, dass sie für meine krisenbedingten Wohnbedürfnisse gut eingerichtet ist. Als Architekt und Interior Designer ist die eigene Wohnung zwangsläufig ein Referenzraum. Auch, wenn ich es nicht allzu ernst genommen habe, mein eigenes Zuhause zum prächtigsten Schauraum meiner Tätigkeit hochzustilisieren, finde ich in dieser Krisenzeit Räume, Möbel und Gegenstände vor, die ich mag und mit denen ich mich gerne umgebe. Meine Wohnung hat offenkundig den Härtetest bestanden, abseits einer berufsbedingten Inszenierung. Nie zuvor ist der private Raum der anderen im eigenen Zuhause so präsent geworden. Wir dringen beim Homeoffice in kürzester Zeit in so viele unterschiedliche fremde Wohnungen ein. Mit Neugier blicke ich anfangs in den Home Body der anderen. Aber bald gewöhne ich mich daran, die Information aus dem Hintergrund nicht weiter deuten zu wollen. Bestehen bleibt ein kurzer intimer Moment, wenn die Zellen der Privatheit sich digital begegnen. Diese Verschmelzung fühlt sich an, als

ob man sich im Pyjama gegenübersitzen würde.

Längst ist allen klar, dass wir nur ins Bild rücken, was wir auch tatsächlich zeigen wollen, es einfach ignorieren oder virtuelle Kulissen einblenden. Damit ist mein Home Body zur Medienbühne

geworden. Während uns die Coronakrise beschäftigt, hat mein Wohnzimmer einen Weg aus der Identitätskrise gefunden. Hat es früher sehnsüchtig auf mich gewartet, dass ich endlich zum Wohnen

nach Hause komme, ist nun eine neue Zeit angebrochen. Es hat mir gezeigt, dass es mehr Stücke spielt als gedacht. Homeoffice, Online-Teaching, Lunchbreak, Meetings, Power Nap und das alles in meiner Bubble. Der alte Bekannte hat aufgehört ein nutzloses Wohnzimmer zu sein. Vor die reale

Kulisse schiebt sich eine virtuelle Schicht im Inneren. Home Body ist eine emotionale Fiktion. Durch den häuslichen Rückzug als Schutzmaßnahme hat sich das Bedürfnis nach einem panoptischen Tapetenwechsel explosiv gesteigert. Mein altes Wohnzimmer soll sich häuten und aus dem Wohnkörper schlüpfen. Die kugelförmige Zelle stülpt sich ballonartig aus dem Fenster, bläht sich wie ein Bubble Gum auf und verplatzt. Und für mich hat sich bestätigt, dass ich kein Home Body also kein Stubenhocker bin.

Dominik Scheuch

KEEP IN SPACE

Wir müssen im Raum präsent bleiben.

Unsere Welt hat sich ein Stück weiter nach Innen und in die Digitalisierung verschoben. Statt körperliche Präsenz wird digitale Nähe geübt. Statt der hohen Mobilität kann der lokale Radius erobert werden. Zustände des Innen und Außen haben sich verwirrt, da wir zwar spielerisch und technisch mit der Außenwelt verbunden sind, aber uns nach Innen kehren, d.h. introvertieren, das Draußen anders sehen und nutzen.

Draußen ist der Freiraum, der Inbegriff der Offenheit, Möglichkeit, Nutzbarkeit und Veränderbarkeit. Oft auch der Grenzenlosigkeit, man denke nur an den Horizont in der weiten Landschaft, am Strand, mit Blick aufs Meer. Zur Durchsetzung der Introvertiertheit war es erforderlich öffentliche Freiräume zu schließen und Spielplätze zu maskieren. Rot-Weiß-Rote Baustellen-Absperrbänder sperrten seit Wochen diese Orte der Entdeckung und der Erprobung körperlicher wie sozialer Erfahrungen. (...)

Der ganze Text ist hier nachzulesen ...

Masterlehrgang »Innenarchitektur & visuelle Kommunikation«

HINTERGRÜNDE

Normalerweise treffe ich die meisten Menschen von Angesicht zu Angesicht in öffentlichen oder halböffentlichen Räumen, wie zum Beispiel die Studierenden oder KollegInnen im Universitätsgebäude der NDU in St. Pölten, wo ich Innenarchitektur unterrichte. Wie wichtig gerade im Gestaltungsbereich gestische Darstellungsweisen sind, wozu ich auch die Präsentationen und die gemeinsame Arbeit an Modellen und Zeichnungen zähle, wurde mit der Einführung des „social distancing“ durch die Corona-Krise besonders klar bemerkbar. So war die Umstellung auf Online-Tutorials zunächst durch jene Schwierigkeiten dominiert, die sich durch die "flache" und im Sinne der Handhabung von Materialien nur zweidimensionale virtuelle Kommunikation ergaben. Plötzlich blieb mir nur noch der Bildschirm, die Kamera und das Mikrofon, um Projekte zu diskutieren oder Vorlesungen zu halten. Nach einer kurzen, aber intensiven Umstellungszeit stellte sich aber ein neues Phänomen ein, das mein professionelles Interesse weckte. Die Videoschaltungen machten einen Einblick in eine Welt möglich, die in unserer auf Selbstdarstellung ausgerichteten Gesellschaft zunehmend verborgen bleibt: Der private Wohnraum.

War es früher durchaus üblich, FreundInnen und KollegInnen zu sich nachhause einzuladen, um gemeinsam zu essen, zu feiern, zu spielen, zu diskutieren, so werden seit einiger Zeit Parties und selbst Geburtstagsfeiern bevorzugt an einen anonymen, oft gemieteten Ort verlegt. Über die genauen Gründe dafür will ich hier nicht spekulieren. Arbeit und Studium finden traditionell in dafür speziell eingerichteten Räumen statt, das vorgegebene räumliche Setting im Universitätsgebäude stellt eine „neutrale“ gemeinsame Plattform dar, die Lehrende und Studierende in einer Umgebung zusammenfaßt. Nun unterrichtete ich aus meiner Wohnung, die KollegInnen saßen bei den Besprechungen in ihren Wohnungen und die Studierenden - je nachdem, wer es wo wie schnell hingeschafft hatte – bei ihren Eltern, in Wohnungen der Eltern oder in ihren Studentenunterkünften. Jetzt saßen sie im Vordergrund des Bildes das auf meinem Bildschirm zu sehen war und zu Beginn war ich, wie bei jeder direkten Kommunikation, ganz auf ihre Gesichter konzentriert – schon, weil bei dieser Art der Verständigung durch das Fehlen der körperlichen Anwesenheit eine fokussiertere Aufmerksamkeit notwendig ist. Nach einigen Tagen der Eingewöhnung aber begann mein Blick abzuschweifen, richtete sich auf den Hintergrund, die Umgebung, die die Angesprochenen gewählt hatten. Besonders in den Diskussionen mit den Studierenden und bei diversen internationalen Vorträgen schon auch um das Außergewöhnliche der Situation festzuhalten, wurden öfter Standbilder gemacht, um sich diese nachher zu schicken oder mit anderen über Social Media Kanälen zu teilen.

Diese Standbilder begann ich zu sammeln, nicht mehr so sehr als Dokumente einer neuen Form des Unterrichts, sondern um mich mit eben diesen Hintergründen, der Innenarchitektur des Privaten,

auseinanderzusetzen. Die soziale Distanzierung hatte also – ausgerechnet im virtuellen Raum – zu einer Annäherung geführt, weil die private Umgebung ja, ebenso wie die Bekleidung, Teil des persönlichen

Ausdrucks jedes Einzelnen ist. Dass es dabei um eine rein visuelle, noch dazu um eine digitale Kommunikation ging, wurde schnell dadurch klar, dass eben dieser private Zugang nach kurzer Zeit auf verschiedenste Weise manipuliert wurde: Durch Verschleierung oder andere Filter, durch von Software erzeugte artifizielle Hintergründe (man sah Palmen und Almwiesen), aber auch, und das betraf mich selbst, durch die gezielte Auswahl des Hintergrunds in der eigenen Wohnung. Da wurden Bilder umgestellt, Lampen anders ausgerichtet und vor allem das Verhalten von Mitbewohnern geregelt, um eine Art Bühnenhintergrund zu schaffen, der schon privat, aber eben auch digital veröffentlichbar sein sollte. Die letzteren Möglichkeiten – und darin zeigte sich die ungleiche Verteilung von Raum in unserer Gesellschaft – hatten natürlich nicht alle; insbesondere bei Familien hatte man häufig den Eindruck, Reportagen aus einem belagerten Nebenzimmer zu sehen, weil sie den einzigen Rückzugsort für die Arbeit zuhause oder eben eine Kommunikation außer Haus boten. Hatte man, wie ich, einmal begonnen, die Hintergründe bei jeder Kommunikation mitzulesen, entwickelte sich auf dem Bildschirm ein Kippbild zwischen dem Kommunikationspartner im Vordergund und der von ihr oder ihm gewählten oder gezwungenermaßen genutzen

Umgebung.

Widmet man sich, wie bei den hier gezeigten Standbildern, die bewußt die Person im Vordergrund neutralisieren, den Hintergründen, lassen sich diese architektonisch, ikonographisch oder gar forensisch betrachten und analysieren. Da sich jedoch, wie erwähnt, schon während der jetzigen Krise eine Art Professionalisierung des Umgangs auch mit diesen Bildern entwickelt hat, ist anzunehmen, dass die Unschuldigkeit der ersten großen Welle der Videokommunikation vorbei sein dürfte.

Die Zukunft gehört dem kuratierten privaten Hintergrund.

Das Projekt der Studierenden des Masters "Innenarchitektur und visuelle Kommunikation" ist hier zu finden ...

Masterlehrgang »Innenarchitektur & visuelle Kommunikation«

»Intensives Wohnen – Momentaufnahmen 2020« heißt die neu erschienene Broschüre. Im Sommersemester während des ersten Lockdowns haben sich die Studierenden des Masters »Innenarchitektur & visuelle Kommunikation« auf Impuls von KOERNOE und unter Begleitung von Christine Schwaiger auf unterschiedlichste Weise mit der bewussten Wahrnehmung von Innenwelten beschäftigt. Die Publikation zeigt eine Auswahl an Beobachtungen zum persönlichen Wohnraum im Moment des Lockdowns. Entstanden sind dabei etwa Tagebucheinträge, ein Musikvideo, Foto-Dokumentationen und Diagramme.

Die Broschüre ist hier zu finden ...